Biodiversité

La biodiversité comme terrain

Dernières actualités

Gestionnaires d’espaces naturels, professions agricoles et forestiers partagent une expérience commune : celle de travailler au contact de la biodiversité, à des fins de valorisation ou de protection, mais au cœur des bouleversements qu’elle subit et en prise directe avec l’adaptation que ces changements nécessitent dans leur activité.

Gestionnaires d’espaces naturels

Le terrain, support de connaissances à partager

Qu’ils soient techniciens ou scientifiques, travaillant pour des collectivités locales, des associations ou des établissements publics, les gestionnaires d’espaces naturels entretiennent et préservent des espaces où les effets du changement climatique sur la biodiversité sont une réalité.

Suivre, comprendre et expliquer

Initiant des programmes de suivi de ces effets, ils acquièrent des connaissances et une compréhension des mécanismes intéressant toute la société, pour sensibiliser le public et l’éduquer aux fragilités de la biodiversité, mais aussi anticiper les changements.

Le programme de recherche-action menée sur la réserve du Pinail (86) a ainsi pour objectif d’améliorer la connaissance de l’évolution des espèces et milieux au regard du changement climatique, à la fois par des suivis de terrain et une démarche de modélisation, mais également d’expérimenter des pratiques de gestion et leur intégration dans une politique d’adaptation du territoire au changement climatique.

Expérimenter et partager

Dispositif d’expérimentation et de suivi en milieu naturel © Stéphanie Chaumet |

Ils expérimentent des techniques de gestion qui s’adaptent aux évolutions du climat, en fonction des résultats obtenus, mais aussi de la résilience dont la biodiversité fait preuve. Autant d’expériences qui intéressent leurs homologues tout en étant nourries des échanges et retours d’expérimentations au-delà de leur territoire. Le site des étangs et marais salins de Camargue fait ainsi l’objet d’une expérimentation de restauration d’habitats côtiers pour leur permettre de jouer le rôle de zone tampon face à l’augmentation des aléas marins. |

De la même façon un projet de restauration de tourbières dans le Massif du Haut-Jura permet de tester la restauration de leurs fonctionnalités, notamment leur rôle de réservoir naturel lors des épisodes de sécheresse. |

Professionnels agricoles

S’adapter pour pérenniser son activité

De nouvelles pratiques

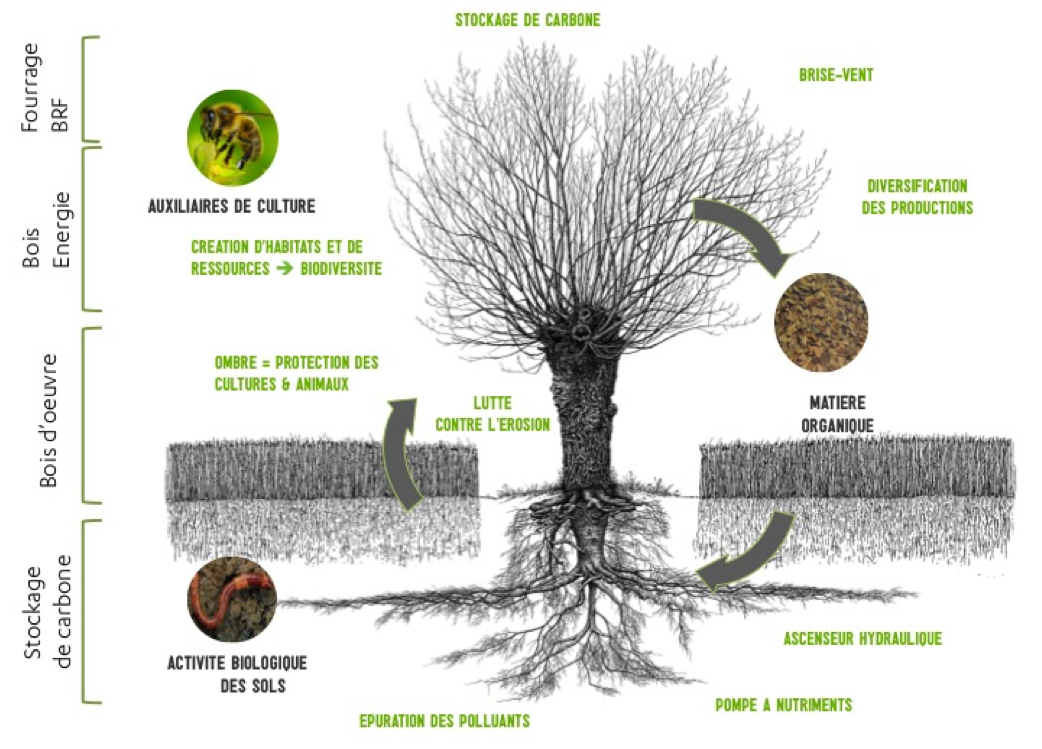

L’adaptation aux effets du changement climatique sur la biodiversité rend cette préservation encore plus pertinente, entraînant une réflexion globale sur les pratiques de culture. Des systèmes retrouvent leur pertinence, à l’image de l’agriculture de conservation ou l’agroforesterie.

Le projet Climenvi porté par les Chambres d’agriculture de la région Centre Val-de-Loire prévoit ainsi d’experimenter sur la période 2018-2022 la construction de stratégies d’adaptation au changement climatique sur trois exploitations pilotes, en passant par une analyse des impacts, la construction de scenérios et la création d’outils de formation et de conseil permettant d’intégrer le changement climatique aux stratégies.

Une réflexion globale

Des nouvelles variétés ou des espèces inusitées, par exemple plus adaptées aux stress hydriques, peuvent devenir plus durables, à l’instar du millet ou du sorgho par rapport au maïs. Elles peuvent remettre en question des cahiers des charges sur lesquels se basent des modèles pourtant éprouvés, telles que les AOC ou les terroirs viticoles. Les jugements sur la qualité sont également à accommoder, eut égard à des produits plus adaptés au climat qu’aux habitudes de consommation (tomates moins rouges, pommes moins rondes, raisin plus sucré, etc.).

Afin de répondre aux exigences d’un projet d’AOC en matière de pâturage, un projet a par exemple été lancé pour sélectionner des végétaux pouvant constituer des mélanges prairiaux adaptés au changement climatique, notamment à la problématique du stress hydrique.

Concevoir des prairies multi-espèces résistantes à la sécheresse, productives et pérennes

|

|

Forestiers

La forêt résiliente, un atout pour tous

Le rôle de la forêt dans l’atténuation du changement climatique (séquestration, stockage, substitution du carbone) n’est plus un secret pour les propriétaires forestiers, gestionnaires de forêts ou responsables d’interprofessions forestières. C’est moins vrai de son rôle dans l’adaptation.

Limiter les risques tout en préservant son activité

Avec l’augmentation des aléas climatiques, le rôle du couvert forestier pour limiter les risques naturels deviendra central, en particulier dans les secteurs montagneux ou humides. Mais adapter la gestion forestière au changement climatique n’est pas seulement un devoir pour l’ensemble de la société : s’adapter, c’est aussi garantir l’avenir de sa forêt et pérenniser l’activité forestière.

Mieux connaître sa forêt pour mieux la gérer

Pour cela, des diagnostics existent, qui analysent la vulnérabilité d’un massif et suivent son évolution, anticipant des fragilités futures. La capacité naturelle des végétaux à s’adapter restant le meilleur allié, le choix des essences plantées doit toujours favoriser la diversité interspécifique. En s’appuyant sur le potentiel génétique et la résilience des essences les mieux adaptées, elle donnera de meilleurs résultats qu’un changement brusque de plantations.

Dans les Hautes-Alpes, des actions de repeuplement en Pin cembro ont ainsi été mises en œuvre par la LPO et la commune de Puy-Saint-André, co-gestionnaire de la réserve naturelle. Des Partias, pour conserver une diversité d’essences dans le massif et accompagner ainsi la résilience de la forêt face au changement climatique.

Hautes-Alpes : Adaptation d’une forêt de montagne aux changements climatiques

Dynamiser sa sylviculture

Une sylviculture dynamique peut également avoir des résultats encourageants du fait de la réduction de la densité forestière, moins sensible aux tempêtes ou aux stress hydriques, mais aussi de cycles de production plus adaptés. Plus rapides, ils rendent la forêt moins sensible aux aléas, permettant de surcroît le stockage et la substitution du CO2, grâce aux produits bois, en équilibre avec sa séquestration dans le bois en forêt.

Agriculture et forêt main dans la main

Un travail en commun avec les professionnels agricoles, sur des pratiques telles que l’agroforesterie, est à mener pour mener des cultures mélangées, plus résilientes et pérennes.

Que dit le PNACC 2 ?

Le renforcement de la résilience des écosystèmes est essentiel pour leur permettre de s’adapter au changement climatique et pour que l’on puisse s’appuyer sur les capacités des écosystèmes pour aider notre société à s’adapter au changement climatique, en veillant au « bon fonctionnement des écosystèmes » et en renforçant les synergies entre préservation des écosystèmes et usages humains.

Dans le cadre du Plan biodiversité, le MTES déploiera les solutions fondées sur la nature dans l’ensemble du territoire.

Il s’agira de protéger, de gérer de manière durable et de restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés ou de s’appuyer sur des pratiques agro-écologiques pour relever directement les défis de société de manière efficace et adaptative, tout en assurant le bien être humain et en produisant des bénéfices pour la biodiversité.

La réduction des risques d’inondation et de submersion entre dans cette approche dans le cadre des Plans de Gestion du Risque Inondation, dont les Programmes d’Actions de Prévention des Inondations constituent un outil – et dont le 3 e appel à projets met l’accent sur les milieux naturels particulièrement concernés par la mise en œuvre de cette approche sur les mesures autres que les travaux de protection.

Le MTES renforcera les capacités de résilience des écosystèmes face au changement climatique, en particulier pour les plus vulnérables (écosystèmes humides, aquatiques, herbacés, montagnards, marins, littoraux, forestiers, sols), en s’appuyant notamment sur :

- l’amélioration et la diffusion des connaissances ;

- le soutien et la valorisation de projets de recherche sur les liens entre la biodiversité et le changement climatique ;

- la préservation, la restauration et le renforcement des continuités écologiques, en s’appuyant sur la trame verte et bleue et les infrastructures agro-écologiques ;

- les meilleures pratiques de gestion agricole, piscicole, aquacole et forestière ;

- le développement d’un réseau cohérent, connecté et représentatif d’aires protégées mettant en place une gestion adaptative ;

- l’identification et le développement d’outils contractuels, fonciers, réglementaires et financiers permettant de rendre conciliable les activités avec la biodiversité dans le cadre de l’adaptation au changement climatique ;

- l’intégration des enjeux de résilience des écosystèmes et de disponibilité en eau, présente et future, dans toutes les politiques publiques et schémas sectoriels des activités économiques pertinents.

Pour en savoir plus sur le Plan National d'Adaptation au Changement Climatique

Ressources pour les gestionnaires d'espaces naturels

Ressources pour les professionnels agricoles

Ressources pour les forestiers

Ressources incontournables