Tourisme : une activité sous influence du climat

Vanté pour ses paysages et climats variés, notre pays est la première destination mondiale. Mais une révolution souterraine est en marche. Le changement climatique recompose le paysage touristique français et l’oblige à s’adapter. De nouvelles destinations et de nouveaux usages émergent. Face à ces bouleversements, territoires et professionnels du secteur se réinventent.

+6 %

c'est la hausse

du taux d'occupation hôtelier, dans le nord-ouest, en 2023 par rapport à 2022 (source : Atout France).

2200

campings français menacés

par l'érosion du littoral (source : maire-info.com)

-10 à 40 %

d'épaisseur du manteau neigeux

d'ici à 2050 surtout en moyenne montagne (source : Météo France)

Comprendre

Le tourisme en France, pilier de l’économie nationale

La France est la première destination touristique mondiale avec 79 millions de visiteurs internationaux en 2022 (source : site du gouvernement, 2023). La fréquentation des hébergements collectifs dépasse les 400 millions chaque année depuis plus de 10 ans. Ainsi le tourisme représente-t-il 3% du produit intérieur brut (PIB) en 2021, générant 75,7 milliards d'euros de richesse. Il est aussi un employeur majeur avec près de 2 millions d'emplois directs (source : Ademe, opérateurs et territoires touristiques ; s’adapter pour faire face au changement climatique, 2024).

L'attractivité de la France repose surtout sur ses paysages divers façonnés par un climat varié. Des littoraux ensoleillés aux sommets enneigés des montagnes, en passant par les vignobles ou les Outre-Mer, la France offre une palette de panoramas et d’activités : randonnée, cyclisme, ski, baignade, sports nautiques, escalade...

Des évènements climatiques extrêmes, de plus en plus fréquents, menacent le secteur

En 2050, les risques climatiques seront plus nombreux en France : plus d’inondations, de vagues de chaleur, de sécheresse et d’incendies et moins de neige. Autant d'aléas qui impactent directement le secteur touristique, menacent à la fois ses paysages, ses infrastructures et ses activités et changent le « classique » : l’été à la mer, l’hiver au ski.

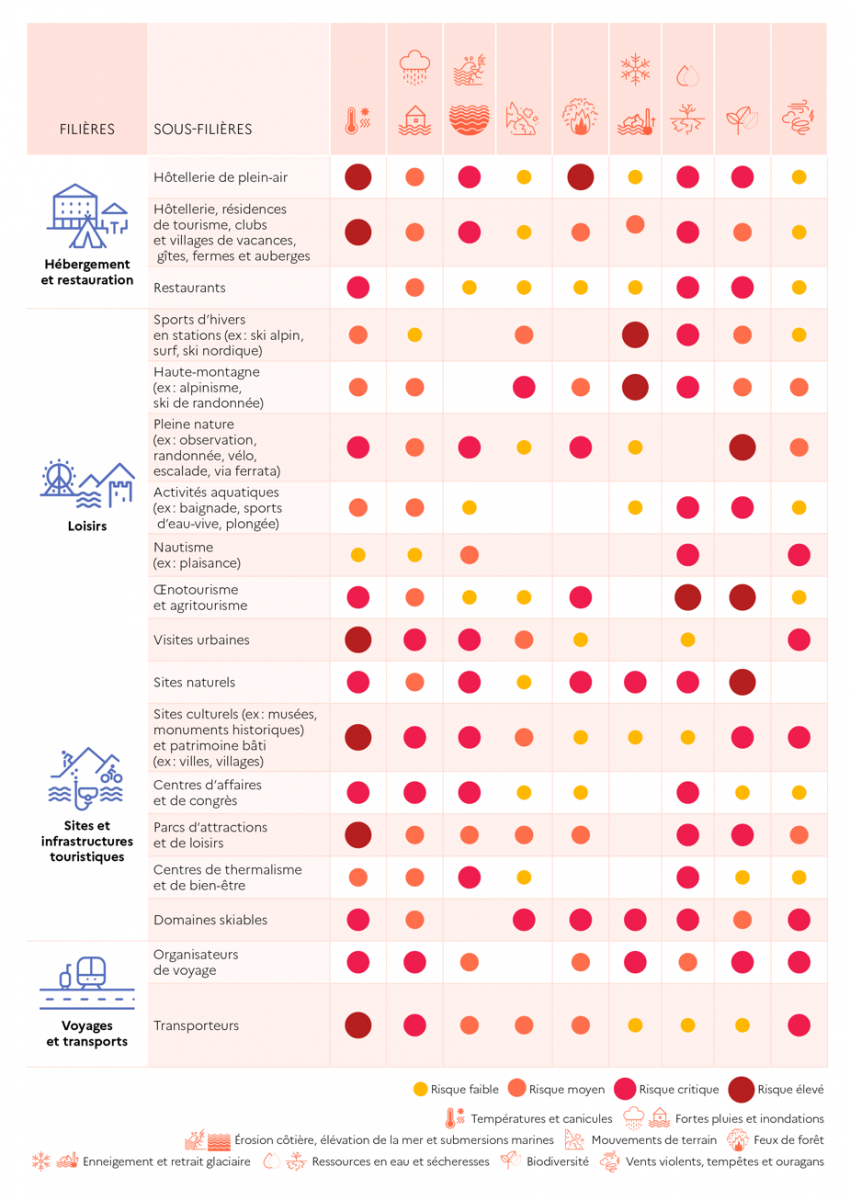

D'ores et déjà les événements climatiques extrêmes s'accentuent. L’été 2022 en est une triste illustration : incendies dans les Landes, orages meurtriers en Corse, manque d’eau dans les Gorges du Verdon. En Gironde, 22% des capacités des campings du Bassin d'Arcachon sont parties en fumée. Les activités en eaux vives ont chuté dans le Verdon et plus largement un certain nombre de touristes ont décalé leurs vacances, contraints ou par choix. Dans son guide d’accompagnement pour les opérateurs touristiques et les territoires, l’ADEME a évalué la vulnérabilité du tourisme aux différents risques climatiques. Canicules, feux de forêt et inondations sont identifiés comme les facteurs de risque les plus élevés.

Risque par risque, la vulnérabilité du tourisme face au climat

Tableau extrait du guide Ademe ‘Opérateurs et territoires touristiques : s'adapter pour faire face au changement climatique’

Littoral et montagne, des zones particulièrement à risques

Côté mer, des menaces pèsent sur près de 20% du trait de côte français : montée des eaux, érosion, tempêtes extrêmes. Selon l’étude du Cerema, d’ici 2028, près de 1000 bâtiments résidentiels et commerciaux seraient touchés par le recul du trait de côte, pour une valeur de 240 millions d'euros. 25% des campings français seraient en danger.

Côté montagne, d’ici à 2050, le manteau neigeux aura perdu en France 10 à 40 % de son épaisseur, en moyenne. Parmi les six massifs de métropole, le Massif central, le Jura et les Vosges sont particulièrement touchés. Comme les territoires de basse et de moyenne montagne des Alpes ou des Pyrénées (entre 1000 et 2000 m d’altitude), dont les économies dépendent massivement des sports d’hiver. Dans les Pyrénées, le nombre de jours skiables a déjà diminué de 20 % à moyenne altitude. Les Alpes ont perdu 20 à 30 % d’enneigement en dessous de 1500 m d’altitude.

En revanche, à plus haute altitude, les températures restent encore majoritairement négatives en hiver, bien que la neige soit présente sur une plus courte période de l’année. Ces territoires de haute montagne doivent cependant faire face à la multiplication des avalanches, aux éboulements meurtriers et au recul des glaciers ce qui rend particulièrement dangereuses les activités de randonnée ou d’alpinisme à certains moments de l’année. Dans les massifs du Mont-Blanc, des Écrins et de la Vanoise, plus du tiers des itinéraires sont devenus plus dangereux ou impraticables à certaines périodes de l’été (source : Syndicat national des guides de montagne).

Une carte du tourisme qui se redessine

Le changement climatique bouleverse les habitudes des vacanciers et redessine les saisons touristiques en France. En montagne, les hivers plus doux diminuent l'attrait des stations de ski traditionnelles mais de nouveaux touristes viennent l’été, en quête de fraîcheur.

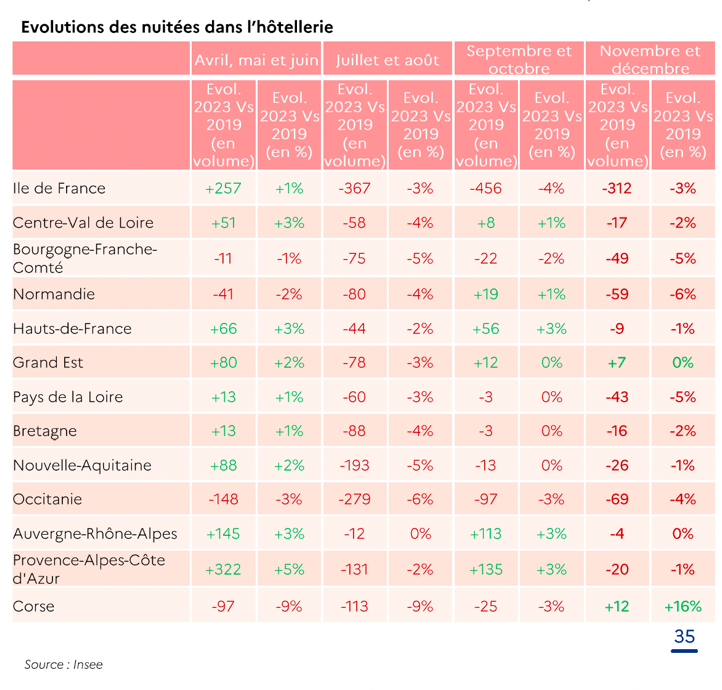

Sur le littoral, les étés plus chauds rendent certaines zones moins agréables pour les touristes. Certes, on n’observe pas encore de changement massif de destination. Malgré des canicules récurrentes (depuis 2010, seules les années 2014 et 2021 n’en ont pas subi), les régions du sud restent les plus fréquentées en 2023. Mais de nouvelles tendances se font sentir. On assiste par exemple à un allongement de la période touristique en Provence Alpes Côte d’Azur où les mois d’avril, mai, juin et septembre, octobre ont connu une hausse significative de fréquentations (source : Atout France).

Parallèlement, de nouveaux territoires gagnent en attractivité. Comme l’arc littoral Atlantique et jusqu’à la Manche qui ont vu leur fréquentation progresser depuis 2019, pendant la saison estivale et en avant-saison. Cette hausse de la fréquentation est notamment tirée par l’hôtellerie de plein air, avec par exemple 2,3 millions de nuitées supplémentaires entre 2019 et 2023 pour la Bretagne.

Agir

Cette nouvelle réalité invite les collectivités et les professionnels du secteur à s’adapter pour assurer le confort des touristes, prévenir les intempéries et les catastrophes climatiques et répondre à l’évolution des pratiques. Certains territoires et opérateurs ont déjà mis en œuvre des stratégies d’adaptation, de nouveaux modèles voient le jour.

Face aux risques d'érosion et d'inondation : protéger et adapter les infrastructures et les activités touristiques

Effondrement, glissement de terrain, inondations : ces risques majeurs demandent à repenser la construction et l’aménagement des zones touristiques. A court terme, il est nécessaire de revoir les constructions et les matériaux utilisés pour adapter les constructions et les usages. Par exemple, face aux risques d’inondation, on trouve les aménagements sur pilotis, la concentration des activités et des équipements aux étages supérieurs des édifices, l'installation de zones refuge où les personnes pourront s'abriter en cas d'intempéries. Des solutions fondées sur la nature sont également mises en œuvre, par exemple pour maintenir le trait de côte.

A plus long terme, les risques d’inondations mais aussi d’érosion obligent certaines collectivités à relocaliser les activités et les bâtiments de bord de mer. De plus en plus de territoires réfléchissent et associent leur population à cette idée. Concernant les installations futures, ces risques sont aujourd’hui pris en compte dans les documents d’urbanisme (SCOT, PLU) et les plans de prévention des risques.

lire aussi : les dossiers érosion du littoral et inondation

Le Club Med en Martinique : fini la plage des cartes postales

Pour lutter contre l’érosion côtière, les Outre-mer expérimentent de plus en plus des solutions fondées sur la nature. Parmi elles, un cas d’école avec le Club Med les Boucaniers en Martinique. Situé sur la commune de Saint-Anne, le site des Boucaniers est soumis aux risques de submersion marine et d’érosion de sa côte. Après l’échec de solutions en dur (comme les cordons d’enrochement), le Club Med a mis en place une solution d’adaptation fondée sur la nature. Pour ce faire, il s’est appuyé sur le savoir-faire de l’Office national des forêts (ONF) de Guadeloupe qui depuis les années 2000 a lancé un programme de restauration de la végétation côtière pour lutter contre l’érosion. Objectif : stabiliser le sable des plages en replantant des espèces végétales locales qui longtemps ont été défrichées pour correspondre à l’image des plages de sable fin des Caraïbes.

Pour en savoir plus : Ce retour d’expériences fait partie d’un projet Adaptom qui recense les solutions d’adaptation fondées sur la nature dans les Outre-mer.

Prendre en compte les vagues de chaleur en été

Face aux vagues de chaleur estivales, le tourisme doit aussi s'adapter pour garantir le confort des vacanciers. Cela passe par des audits énergétiques pour améliorer le confort thermique des établissements touristiques ou des équipements accueillant du public comme les musées. Les stratégies d’adaptation se traduisent également par l'aménagement des horaires d'ouverture, de la végétalisation…

Les vagues de chaleur peuvent s'accompagner de pénuries d’eau. La consommation d’eau d’un Français passe de 148 à 230 litres par jour en vacances alors que les nappes phréatiques sont au plus bas et que les besoins en agriculture sont au plus haut. Les professionnels du secteur mettent en œuvre diverses actions pour réduire cette consommation (installation de mitigeurs, réducteurs de débit, chasses d’eau à double flux...), récupérer les eaux de pluie ou encore sensibiliser clients et employés à des pratiques économes en eau, comme privilégier les douches aux bains. La branche professionnelle de l'hôtellerie-restauration a d’ailleurs lancé la charte d’engagements "Plan de sobriété Eau" en 2023, visant une réduction de 10% de la consommation d’ici 2030.

Parc Astérix : s'adapter aux vagues de chaleur

Deuxième parc d'attractions le plus visité en France, le parc Astérix, avec ses 47 attractions, 3 hôtels et 2 centres de séminaires, est entouré d’un massif forestier. Avec une augmentation prévue de la température moyenne de +1°C à +2°C d’ici 2050 pour le Nord de la France, le parc pourrait passer de 7 à 30 jours de vagues de chaleur par an (source : DRIAS, Météo-France). Un diagnostic de vulnérabilité, lancé en 2020 avec l’Ademe Hauts-de-France, a permis l’élaboration d’un plan d’adaptation. Celui-ci inclut une plus grande végétalisation du parc ((attractions, files d’attente, voies, etc.) pour réduire les coups de chaleur, la désimperméabilisation de certaines zones bitumées et la création d’îlots de fraîcheur modulaires avec plantes, ombre et brumisation...Le plan préconise également de tenir compte du changement climatique dans le choix des matériaux de construction et l'architecture des bâtiments... pour assurer un meilleur confort aux visiteurs.

Pour en savoir plus: la fiche retour d’expérience "Le parc Astérix"

Vers un tourisme « quatre saisons » ?

De nombreux territoires mettent en œuvre de nouvelles stratégies touristiques. Exemple : le département du Var intègre dans sa feuille de route le développement de loisirs en dehors de la baignade (tourisme vert...) et d’une offre toute l’année grâce à des manifestations culturelles hors saison. De son côté, l’Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur et la Région PACA ont lancé en 2023 la campagne : « Nice Côte d’azur en hiver” pour dynamiser le tourisme d’hiver. La Manche a déployé la marque « Manche attitude » qui vante son territoire en toute saison et l’été, son climat clément. Cette nouvelle répartition, dans l’espace et dans le temps, peut être aussi une des réponses au sur-tourisme avec l’émergence de nouvelles destinations ou l’allongement des saisons touristiques au-delà des mois d’été et d’hiver.

Le changement climatique oblige certaines régions à se réinventer totalement. C’est notamment le cas de la moyenne montagne touchée par le manque d ‘enneigement. Ces territoires se dirigent alors vers un tourisme « quatre saisons » avec de nouvelles activités : via ferrata, vtt, randonnées... Le plan "Avenir Montagnes" porté par l’État depuis 2021 est le résultat de concertations dans chacun des massifs : Alpes, Corse, Jura, Massif central, Pyrénées et Vosges. Décliné en quatorze mesures, ce plan vise à accompagner les territoires concernés "vers une offre touristique plus durable, résiliente et adaptée à la diversité des situations".

Métabief : une station de ski en transition vers un modèle durable

Dans le Jura, en moyenne montagne, la station de Métabief se trouve entre 900 et 1400 mètres d'altitude. L'économie touristique du Haut-Doubs repose à 50 % sur le ski alpin à Métabief. En 2016, la station a engagé une réflexion sur le devenir de son modèle économique face aux enjeux climatiques. Les études ont révélé que d'ici 2030, la pratique du ski alpin serait compromise et ne survivrait que grâce à la neige artificielle, coûteuse financièrement et écologiquement. Face à ce constat, le Syndicat Mixte du Mont d’Or (SMMO), gestionnaire du site, a décidé de sortir du modèle « station de ski » d'ici 2030-2035. L'objectif est de devenir une « station de montagne », en développant des activités telles que le VTT, la luge sur rails, ainsi que des activités touristiques liées à la nature et au patrimoine culturel. Ce choix d’une transition maîtrisée a été concertée avec les habitants et les professionnels du tourisme.

Ils le font déjà

Montée des eaux et inondations, le choix osé de la Saâne : reconnecter le fleuve à la mer

Tourisme : " il faut changer d’imaginaire et bouleverser les habitudes des professionnels face au changement climatique "

Erosion du littoral : Saint-Jean-de-Luz-Nord fait le choix du repli pour mieux se protéger

Pierre Leroy, président Pays Grand Briançonnais : “ Pour repenser la montagne, il est nécessaire d’écouter les citoyens et de retisser du lien”

Projetothèque

Diversifier l'offre touristique pour anticiper et sensibiliser aux effets du changement climatique

La station de Metabief : un exemple de station en transition

Documents incontournables

Opérateurs et territoires touristiques

Les acteurs publics locaux du tourisme face au changement climatique

Changement climatique en montagne : relever le défi de l'adaptation dans la gestion de l'eau et du tourisme

Veille

Retour sur le séminaire montagne Cerema 2025 : comment habiter les territoires de montagne dans un contexte de changement climatique ?

"Il n’y a pas d’avenir dans une ville bouillonnante» : de Marseille vers la Manche, ces Français déménagent à cause du changement climatique

Changement climatique : quel impact sur l’enneigement ?

Agenda

Valence | 13 Novembre | Le réchauffement climatique, causes et effets sur nos activités en montagne

Outils

CLIMSNOW

Le changement climatique induit des situations de faible enneigement de plus en plus fréquentes ce qui perturbe les conditions d’exploitation de tous les domaines skiables. La poursuite du réchauffement dans les prochaines décennies continuera à réduire la fiabilité de l’enneigement (…)