Sécheresse : à quoi s’attendre et comment s’adapter ?

En raison du changement climatique, la sécheresse gagne une grande partie de la France. Le risque est majeur : manquer d’eau dans notre pays. Qu'est-ce qui explique ce phénomène ? Que prévoient les climatologues dans les années à venir ? Quelles solutions pour éviter les pénuries ? Le point dans ce dossier.

-10%

des cumuls de pluie

en été en 2050 comparé à la période 1976-2005

2 fois plus

de sécheresse des sols

en 2050, comparé à la période 1976-2005

2 milliards

de m3 d'eau

manqueront en 2050 si la demande reste stable

Comprendre

Comment le changement climatique aggrave la sécheresse ?

De quoi parle-t-on?

La sécheresse est un épisode durable de manque d’eau conduisant à différents impacts notamment sur le sol, la végétation et les aquifères (réservoirs d’eau souterraine). On distingue trois grands types de sécheresses :

- La sécheresse météorologique : elle correspond à un manque de pluie, quand la quantité d’eau est nettement inférieure aux normales saisonnières sur une période prolongée.

- La sécheresse du sol (dite « sécheresse agricole ») : elle désigne un manque d’eau dans les sols suffisamment important pour freiner le développement de la végétation. Elle dépend des précipitations, de l’évaporation de l’eau du sol et de la transpiration des plantes, mais aussi de l’humidité, de la température de l’air, du vent et de la nature des plantes et des sols.

- La sécheresse hydrologique : elle se produit quand les réserves en eau des nappes, cours d’eau et lacs descendent sous la moyenne. Elle dépend des précipitations mais aussi de l’état du sol influant sur le ruissellement et l'infiltration.

La sécheresse n'est pas que climatique. Elle peut aussi être aggravée par l’utilisation intensive ou inadaptée de l’eau disponible, ou par un mauvais usage du sol.

Deux fois plus de sécheresse depuis les années 1960

Le changement climatique induit des températures plus élevées ainsi qu’une baisse des précipitations en été : ces éléments combinés augmentent l’évaporation et le déficit en eau des sols, plans d’eau et cours d’eau.

L’Hexagone et la Corse subissent régulièrement des épisodes de sécheresse dus à un déficit de précipitations et à une hausse des températures, comme cela a été le cas en 1976, 1989, 2003, 2011 et 2022. La fréquence des sécheresses agricoles a été multipliée par deux au niveau national depuis les années 1960 et par trois dans le Sud de la France. Depuis la fin des années 1980, les sécheresses du sol sont plus fréquentes, plus longues et plus intenses.

Sécheresse du sol et température : un cercle vicieux ?

À l’échelle locale, plus un sol est sec, plus il se réchauffe vite et augmente la température en période de canicule. Cette température microlocale plus élevée aggrave à son tour l’évaporation et la sécheresse du sol. Ces rétroactions négatives se constatent de plus en plus souvent en France.

À quoi s’attendre d’ici 2050 et au-delà ?

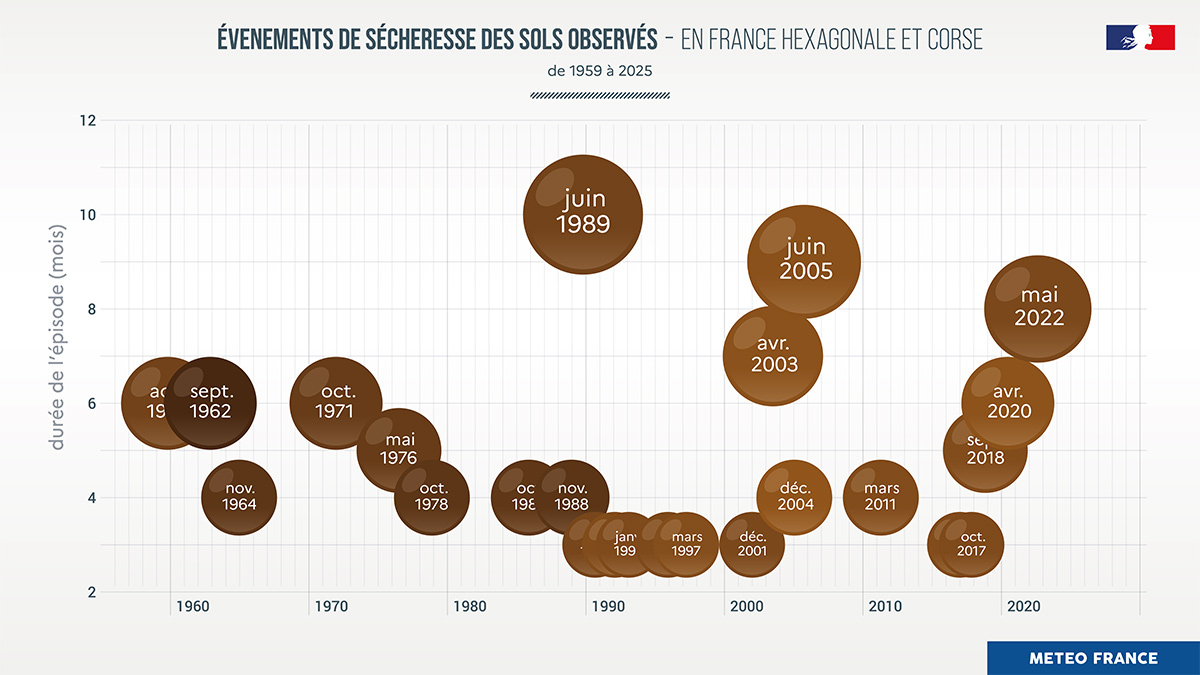

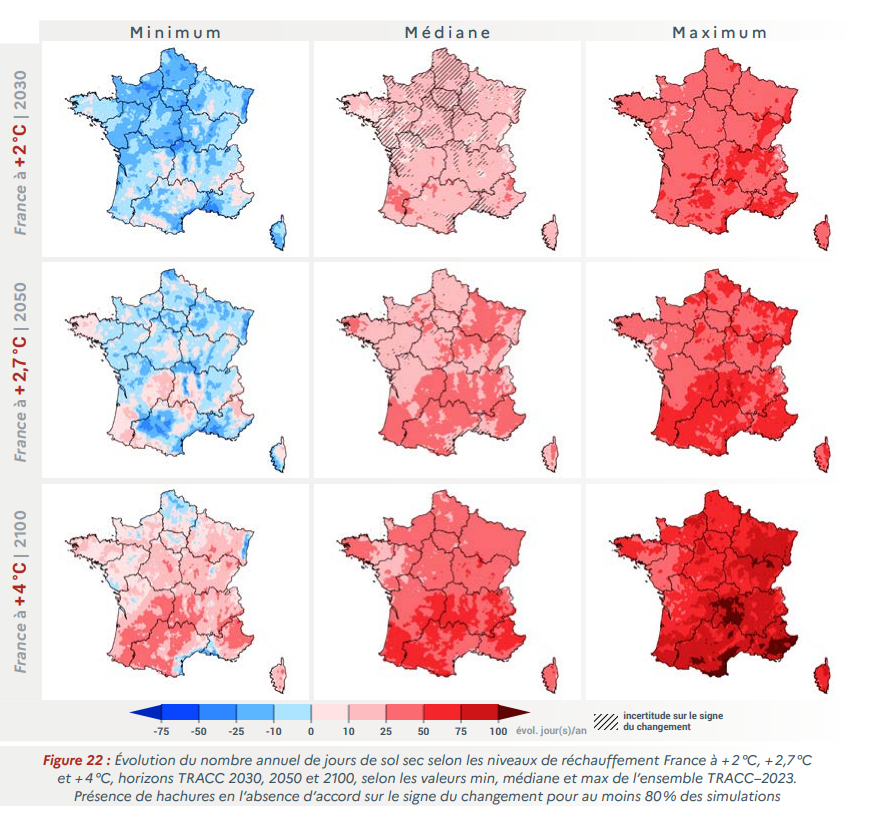

Selon la trajectoire de réchauffement de référence d'adaptation au changement climatique (TRACC), basée sur les projections de Météo France, le régime des pluies va changer : les périodes sans précipitations seront plus longues, couplées à des épisodes extrêmes de pluies intenses. Sur l'année, nous aurons presque autant d'eau, mais elle tombera de façon très inégale dans le temps et dans l'espace, créant des phases de sécheresse intense.

- D’ici 2050, avec +2,7°C de réchauffement, on s’attend à une baisse de 10% des cumuls de pluie l'été, causant des sécheresses des sols plus longues et plus intenses, avec 24 jours supplémentaires en moyenne en métropole. Les épisodes extrêmes de sécheresses pourront durer 4 à 5 mois dans le nord de la France, voire 7 dans les régions méditerranéennes.

- D'ici 2100, avec +4°C de réchauffement, on s'attend à 39 jours supplémentaires de sécheresse par an en moyenne. La zone méditerranéenne sera la plus concernée, avec des périodes allant jusqu'à 8 mois de sol sec par an. Les sécheresses intenses comme en 2022 seront fréquentes en été, mais aussi à l'automne, pouvant même durer plusieurs années.

Évolution du nombre de jours de sol sec en 2030, en 2050 et en 2100

Il est urgent d’agir

La ressource en eau potable nous est vitale : à l’été 2022, une centaine de communes a été privée d'eau potable et a dû être alimentée en eau par camions-citernes. 2 milliards de m3 d'eau manqueront en 2050 si la demande reste stable (alors que les projections de France Stratégie tablent plutôt sur une forte augmentation de celle-ci).

Par ailleurs, la sécheresse impacte la qualité de l'eau (eutrophisation des milieux, température de l’eau) et la biodiversité (faune et flore, domestiques comme sauvages, souffrent de ces conditions). Elle menace aussi l'agriculture (conséquences sur les récoltes et le bétail), la production d'électricité hydraulique et nucléaire (pour fonctionner, les centrales nucléaires prélèvent de l’eau dans les rivières) et le prix des matières premières.

Elle augmente le risque d’incendie en créant un terrain propice à l'embrasement rapide de la végétation (voir notre Dossier Thématique Feux de forêt). Une ressource en eau moins disponible peut aussi perturber le fret fluvial ou les opérations de refroidissement d’une entreprise par exemple. Enfin, cette sécheresse cause des dégâts en alimentant le phénomène de retrait-gonflement de l'argile (RGA), qui concerne les routes et infrastructures, et potentiellement 11,1 millions de logements en France.

Côté coût : selon la Fédération Française d’Assurance, les coûts annuels des dégâts liés à la sécheresse pourraient tripler entre 2020 et 2050 pour atteindre un total de 43 milliards d’euros (France Assureurs, 2021).

Outre-mer : la crise est déjà là !

Rien à voir avec l'hexagone… En outre-mer, la crise de l'eau prend des proportions bien plus fortes, parfois dramatiques. Le prix de l'eau y passe du simple au triple. Si les territoires ultra-marins peuvent afficher des situations hétérogènes, tous partagent une même difficulté : l'approvisionnement en eau potable y est insuffisant. Les raisons ? Sécheresse accentuée, déforestation, mauvais entretien du réseau de distribution, problèmes de gouvernance…

Agir

La sécheresse n'est plus un phénomène ponctuel. Elle devient structurelle et appelle une transformation profonde de la gestion de l'eau sur l'ensemble du territoire français. Face à cette nouvelle donne climatique, les collectivités territoriales sont contraintes de repenser leurs stratégies hydriques, passant d'une logique de réaction à une approche d'anticipation et d'adaptation.

Anticiper les risques futurs pour son territoire

Pour accompagner cette mutation et identifier les risques sur leurs territoires, les collectivités disposent de plateformes numériques :

- DRIAS-Eau, le portail de Météo France, pour les risques futurs : réalisé en partenariat avec l'INRAE et l’Office International de l’Eau (OiEau), ce portail propose un ensemble de données hydrologiques en climat futur, basées sur les différents scénarios du GIEC et permet de visualiser, sous forme de cartes, l’évolution de la ressource en eau au plus près des territoires, à court, moyen et long terme.

- Climadiag, outil d'aide au diagnostic climatique territorial qui permet un aperçu rapide par collectivité des évolutions liées au climat.

Cadre réglementaire et stratégie nationale

Un système d'alerte gradué face aux urgences

Le dispositif national s'appuie sur une graduation des restrictions mise à jour quotidiennement sur la plateforme VigiEau du ministère de la Transition écologique.

- Vigilance : sensibilisation des usagers sans restriction obligatoire

- Alerte : limitation de l'arrosage entre 8h et 20h, restriction du remplissage des piscines et du lavage des véhicules

- Alerte renforcée : durcissement des mesures avec interdiction d'arrosage entre 6h et 20h

- Crise : seuls les usages prioritaires sont autorisés, avec interdiction totale ou partielle des prélèvements agricoles

Comme le rappelle le guide sécheresse du ministère, les maires conservent leur pouvoir de police administrative et peuvent décider de mesures de ravitaillement en eau potable en cas de menace grave de tarissement.

Le plan Eau, une ambition nationale de transformation

La réponse réactive, si elle reste nécessaire pour traiter les situations de crise, ne suffit plus aujourd'hui. C'est pourquoi un grand plan d'action a été lancé en 2023. Il comprend 53 mesures concrètes, qui répondent aux grands enjeux de sobriété, disponibilité et qualité, avec un objectif ambitieux : réduire de 10% les prélèvements d'eau d'ici 2030. Parmi les mesures phares : résorber en urgence les fuites du réseau, réutiliser 10% des eaux usées d'ici 2030 contre moins de 1% actuellement, mettre en place une tarification progressive et responsable, et installer un "EcoWatt de l'eau" sur le modèle de l'outil développé pour l'électricité. Au-delà des solutions techniques, restaurer des écosystèmes naturels sains et fonctionnels s'affirme comme l'autre grand levier pour préserver l'eau.

Miser sur la nature, meilleur atout pour préserver l'eau face à la sécheresse

Lorsqu’ils sont en bon état, les écosystèmes naturels captent, stockent et purifient naturellement l'eau. Le concept de "solutions fondées sur la nature" gagne du terrain auprès des élus locaux, marquant une prise de conscience fondamentale : la gestion de l'eau ne peut plus être dissociée de l'aménagement du territoire. Les collectivités disposent d'outils concrets pour agir. À travers leurs documents d'urbanisme, les maires peuvent inventorier leurs zones humides et espaces naturels pour mieux les préserver, interdire de nouvelles constructions sur les zones sensibles et mener des politiques ambitieuses de végétalisation et de désimperméabilisation des sols en ville.

- Restaurer les zones humides : Un mètre cube de tourbière peut stocker jusqu'à 700 litres d'eau, selon l’INRAE. Cette capacité naturelle de rétention fait des zones humides des alliées précieuses dans la lutte contre la sécheresse. Les écosystèmes aquatiques agissent comme des "éponges naturelles", ils absorbent l'eau en période de pluie (ce qui limite au passage les inondations) et la restituent progressivement en période sèche aux cours d’eau et nappes phréatiques. Marais, tourbières, lacs, étangs, mangroves, prairies humides… tous ces espaces sont des trésors à préserver.

- Renaturer les cours d’eau : de nombreux cours d'eau français ont été canalisés au cours des siècles, les déconnectant de leurs nappes phréatiques. Leur méandres ont été supprimés pour faciliter la navigation et la production d’énergie. La solution ? Rendre aux rivières leur tracé naturel. Restaurer leur hydromorphie permet de ralentir leur écoulement vers la mer, de maintenir des débits d'étiage plus élevés et d'alimenter les nappes.

- Maintenir des sols « vivants », de bonne qualité : l’humus, la couche supérieure des sols, riche en litière et matière organique, aide à maintenir l’humidité du sol et sa capacité à infiltrer l’eau. La protéger par toutes sortes d’actions est donc essentiel, que ce soit dans les jardins, les champs, ou les forêts : cultiver sous couvert végétal, éviter de terrasser, piétiner ou labourer, couvrir les plants et les semis, préserver les haies ou encore pratiquer l’agroforesterie, ne pas tondre la pelouse à ras… autant de mesures à privilégier.

- Désimperméabiliser les sols en ville : chaque mètre carré désimperméabilisé peut contribuer à la recharge des nappes souterraines. Végétaliser les rues, les places, les parkings… toutes ces actions peuvent augmenter la fertilité du sol et son pouvoir d’infiltration.

S'appuyer sur des solutions techniques

Résorber les fuites des réseaux : un litre sur cinq est perdu

Les données d'Eaufrance révèlent une hémorragie : un litre d'eau potable sur cinq se perd dans les réseaux de distribution. Dans 170 communes, cette proportion atteint même 50%. Cette réalité constitue le premier gisement d'économies d'eau pour les collectivités. La réparation des fuites sur leur réseau est donc l’une des premières choses à faire. Elle nécessite des investissements très importants.

Passer de 1% à 10% d'eaux usées réutilisées

La réutilisation des eaux usées traitées (REUT) connaît une accélération sans précédent. Elle fut longtemps tabou en France, avec moins de 1% des eaux traitées réutilisées, contre 14% en Espagne et 22% en Italie. L'objectif fixé par le gouvernement – passer à 10% d'eaux usées réutilisées d'ici 2030 – témoigne d'un changement de mentalité. L’idée est d’utiliser les eaux sortant des stations d’épuration pour certains usages non domestiques, qui consomment aujourd’hui de l’eau potable, comme le nettoyage des voiries ou l’arrosage des espaces verts, des usages strictement encadrés par la loi selon la qualité de l’eau. À ce jour, il n’est pas question de REUT en eau potable.

La REUT s'avère particulièrement adaptée sur le littoral, où les eaux usées traitées sont rejetées en mer sans contribuer à alimenter les cours d'eau. Elle revient à donner une nouvelle vie à une eau douce consommée en grande quantité pendant la période de tourisme estival. Un partenariat entre l'État, le Cerema et l'Association nationale des élus du littoral (ANEL) accompagnent 33 collectivités dans cette démarche.

Attention cependant, la REUT n'est pas systématiquement pertinente en milieu continental, notamment lorsque le rejet des stations d'épuration contribue significativement au débit des cours d'eau. Par ailleurs, elle doit s'intégrer dans une vision raisonnée de la ressource à l'échelle territoriale (principe de sobriété).

Au-delà des eaux usées traitées en station d'épuration, l'objectif national vise à développer 1000 projets de valorisation des eaux non conventionnelles d'ici 2027. Ce terme inclut aussi les eaux de pluie (récupérées en aval des toitures, ruisselant sur les voiries), les eaux grises sortant des douches, lave-linges et lavabos, les eaux issues de l'industrie… Fin mars 2025, 195 projets d'utilisation d'eaux non conventionnelles sont en service ou en cours d'instruction, dont 170 projets de REUT (source : Polutec).

Limiter la consommation : tous responsables

Préserver la ressource eau, c’est l’affaire de tous. Les collectivités ont leur rôle à jouer sur deux plans. Elles peuvent tout d’abord veiller à limiter leur propre consommation d’eau, notamment en optimisant l’arrosage des espaces verts. Elles peuvent aussi inciter leurs administrés à limiter leurs usages, en diffusant largement les bons gestes pour économiser l’eau (privilégier les douches aux bains, installer des équipements économes, réutiliser les eaux de pluies, etc.). Cette sensibilisation peut s'accompagner de mesures plus concrètes comme le financement de dispositifs (mousseurs pour les robinets, récupérateurs d'eau de pluie…). En 2025, de plus en plus de communes s’engagent en distribuant gratuitement des kits d’économie d’eau ou des récupérateurs d’eau à leurs habitants.