Feux de forêt : à quoi s’attendre et comment s’adapter ?

Aquitaine, Île-de-France, Bretagne… plus aucune région en France n'est désormais épargnée par le risque d'incendie en raison du changement climatique. Quels solutions face à des feux de plus en plus nombreux, forts et étendus? La doctrine nationale change et les collectivités se retrouvent au cœur d'un nouveau dispositif de prévention et de gestion de crise.

50 %

des forêts métropolitaines

soumises au risque d’incendie dès 2050, contre un tiers actuellement (source : Mission interministérielle changement climatique et extension des zones sensibles aux feux de forêts).

7 084

feux de forêts

déclarés entre le 1er janvier et le 15 août 2022 contre 4000 feux par an en moyenne lors de la décennie 2007-2018 (ministère de l’Intérieur et des Outre-Mer).

+ 80 000

hectares de forêts brûlées en 2022

Comprendre

Comment le changement climatique aggrave le risque incendie

Un climat plus chaud et sec favorise les feux de forêts

Dans 9 cas sur 10, l’activité humaine est la cause qui déclenche un incendie, qu’il s’agisse d’une activité économique (chantiers de BTP, activités agricoles…) ou du quotidien (mégots de cigarettes, barbecues, feux de camps…). En revanche, la vitesse de propagation et l'intensité des feux de forêt dépendent des conditions météorologiques et climatiques.

- Des températures plus élevées entraînent une transpiration accélérée des plantes et une baisse de l’eau contenue dans les sols. La végétation s'asséchant, elle devient plus sensible susceptible de s'embraser.

- Dans certaines régions, le changement climatique entraîne une diminution des pluies durant l’été, saison propice aux incendies, aggravant le phénomène. C'est le cas de tout le bassin méditerranéen, définie comme un « hotspot », un point chaud, du changement climatique dans le dernier rapport du GIEC.

- Des hivers plus chauds favorisent les attaques de parasites (insectes et champignons), jusque-là détruits ou affaiblis par le gel. Ces attaques génèrent du bois mort, qui constitue un important stock de combustibles pour les incendies.

Évaluer le risque incendie avec l’Indice forêt météorologique

L’Indice Forêt Météorologique (IFM) utilisé par Météo France caractérise la propension d’un feu de forêt à s’aggraver et à se propager sous l’influence des conditions météorologiques. Plus sa valeur est forte (supérieur à 40), plus les conditions météo sont propices aux incendies. L’IFM est calculé à partir de paramètres météorologiques : température, humidité de l’air, vitesse du vent et précipitations. Ces données permettent de modéliser l’état hydrique de la végétation et le danger météorologique quotidien d’incendie qui en découle. Voir le site de la Météo des forêts (accessible l'été)

Climat et incendie, un cercle vicieux ?

Les feux sont une conséquence du réchauffement climatique, mais aussi une cause. Ils contribuent à rejeter des tonnes d’émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, qui vont à leur tour faire augmenter les températures. En plus, la perte des forêts réduit la capacité à stocker du CO2 (puits de carbone), alimentant ces rétroactions.

Des feux plus intenses, précoces, partout sur le territoire

L'année 2022 a marqué un tournant, avec 90 départements touchés par au moins un incendie. Cette extension géographique inédite témoigne d'une transformation profonde des conditions climatiques, confirmée par les scientifiques qui anticipent une aggravation du phénomène dans les décennies à venir.

Les dernières études de Météo France montrent une extension dans l’espace et le temps des zones exposées au risque de feux de forêts. Celui-ci a augmenté de 18 % entre les périodes1961-1980 et 1989-2008. Il progresse vers le nord, y compris dans des régions jusqu’ici épargnées. La saison des feux s’allonge avec un démarrage plus précoce l’été et une fin plus tardive jusqu’à l’automne.

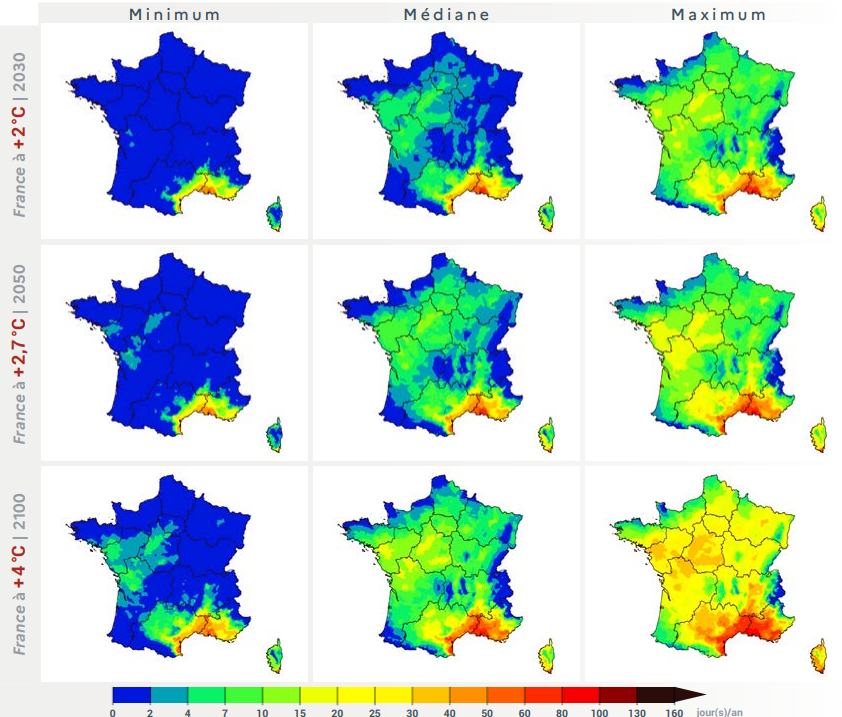

D'après le scénario retenu par les autorités françaises basé sur les projections de Météo France (la Trajectoire de Référence pour l'Adaptation au Changement Climatique), le risque de feux de forêt va s'accentuer :

- D’ici 2050, à +2,7°C de réchauffement : le risque d'incendie sera multiplié par 2 en nombre de jours à risque élevé, et multiplié par 4 en surface brûlée.

- D’ici 2100, à +4°C de réchauffement : toute la France fera face à un risque élevé de feu, la moitié nord dans les mêmes proportions que le pourtour méditerranéen actuellement, et le Sud deux fois plus qu'aujourd'hui (dépassant localement les 80 jours en moyenne par an de risque très élevé). Dans certaines régions, la saison des feux s'allongera d'un à deux mois de plus, avec des feux plus intenses.

Evolution du nombre de jours de risque de feu en France en 2030, 2050 et 2100

Il est urgent d’agir

Quatrième pays européen le plus boisé, la France est particulièrement vulnérable au risque de feux de forêt, notamment l’été. En plus des risques pour les personnes, les incendies d’espaces naturels provoquent des dégâts considérables :

- Biodiversité : ils détruisent l’habitat de centaines d’espèces et des surfaces gigantesques de forêts, dont l’existence est également indispensable à l’homme (pour respirer, filtrer et retenir l'eau, capter le carbone…).

- Qualité de l’air et santé : ils émettent de grandes quantités de particules reconnues cancérigènes par l’OMS, dont des particules fines PM2.5 très nocives, et ils peuvent avoir de graves conséquences psychologiques sur les personnes affectées par des décès, blessures ou déplacements.

- Émissions de CO2 : ils rejettent des quantités importantes de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, qui vont à leur tour accentuer la hausse des températures.

- Pertes économiques : leurs répercussions sont multiples, à la fois directement via les dommages et destructions des biens et terrains des entreprises à proximité de ces feux de forêt, la baisse des stocks de bois, et les pertes agricoles par exemple, mais également indirectement via des coupures de courant, des difficultés de circulation, ou en dégradant l’environnement local et les paysages pour les entreprises du secteur du tourisme.

Agir

Face à une menace du feu qui s’aggrave, les collectivités territoriales se retrouvent en première ligne d'une nouvelle stratégie nationale pour protéger leurs territoires, passant d'une logique curative à une approche préventive intégrée. Les maitres-mots : anticiper, fédérer, maitriser l’urbanisme et l'interface habitat-forêt, sensibiliser.

Depuis les années 1980, la France s'appuyait sur une doctrine d'attaque massive des feux naissants, permettant de traiter plus de 85% des incendies avant qu'ils n'atteignent un hectare. Mais l'évolution climatique remet en question l'efficacité de cette approche face à des feux plus précoces, plus intenses et plus étendus qu'auparavant. La loi du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification du risque incendie constitue le socle législatif de cette refonte.

Elle est complétée par la stratégie nationale de défense des forêts et des surfaces non boisées contre les incendies, publiée le 5 juin 2025. Les collectivités territoriales deviennent les chevilles ouvrières de cette nouvelle approche qui ne peut réussir que par son ancrage local.

Anticiper pour mieux protéger : une cartographie prédictive obligatoire

La nouveauté majeure réside dans l'obligation pour le gouvernement d'élaborer une carte prédictive du territoire métropolitain, révisée au moins tous les cinq ans. Cette cartographie, qui remplace l'approche statique traditionnelle, analysera la sensibilité au danger prévisible de feux de forêt et de végétation. Elle permettra aux préfets de délimiter des secteurs exposés à un risque élevé ou très élevé.

La stratégie 2025 identifie trois types de territoires selon leur exposition : les zones historiquement exposées à une aggravation du danger, les "nouveaux territoires du feu" où la fréquence des incendies va augmenter d'ici 2035-2050, et les territoires d'extension future encore peu concernés mais susceptibles d'être touchés à terme.

Désormais, intégrer les projections climatiques dans tous les documents de planification devient obligatoire : plan de prévention des risques d'incendies de forêts (PPRIF), plan local d'urbanisme (PLU). Cette contrainte nouvelle impose aux collectivités de repenser leur aménagement du territoire en tenant compte de l'évolution du risque et d'imposer des prescriptions spécifiques pour les constructions autorisées.

L'enjeu de connaissances des risques est majeur. Pour évaluer le risque incendie, les collectivités disposent déjà de plusieurs plateformes numériques :

- Le site Facili-TACCT indique en un clic l'évolution du risque incendie sur un territoire donné.

- Le site Climadiag Commune permet d’identifier les risques de feux de forêt en contexte de changement climatique sur sa commune et de guider un diagnostic plus approfondi.

- La base de données sur les incendies de forêt (BDIFF), accessible à tous et hébergée par l'IGN, collecte toutes les informations nationales sur les feux de forêt (dont leur cause). Ces données sont renseignées par un réseau de contributeurs à titre déclaratif.

Une gouvernance territoriale repensée

Autre innovation au coeur de la stratégie 2025, la création d'une gouvernance territoriale restructurée autour des plans de protection des forêts contre l'incendie (PPFCI). Portés par les préfets mais co-construits avec les collectivités, ces plans instaurent une coordination systématique entre tous les acteurs locaux : collectivités, services de secours, professionnels de la forêt et de l'agriculture, associations, citoyens et élus locaux.

Les maires cumulent les responsabilités : ils doivent assurer l'information préventive des populations, maîtriser l'urbanisation, créer et entretenir les équipements de défense des forêts contre les incendies (DFCI), préparer la gestion de crise via les plans communaux de sauvegarde, et contrôler les obligations légales de débroussaillement en s'appuyant si besoin sur des personnels assermentés comme les agents de l'Office national des forêts.

Les obligations légales de débroussaillement, un levier crucial à activer

Cette mission des maires est cruciale. Dans les zones à risque, les propriétaires d'habitations situées à moins de 200 mètres d'un massif forestier doivent débroussailler sur 50 mètres de profondeur, cette distance pouvant être portée à 100 mètres par décision du maire, depuis la loi du 10 juillet 2023. Encore trop souvent négligé, le débroussaillement joue pourtant un rôle décisif pour se protéger du feu. Les retours d'expérience montrent que dans 80 à 90% des cas, il permet d'assurer la sécurité des personnes, même en cas de passage du feu (source : Collectivités forestières Occitanie Pyrénées Méditerranée).

La réglementation a durci le régime répressif à l'égard des propriétaires défaillants, avec une amende minimale portée à 50 euros par jour et par hectare. Quant aux périmètres des terrains concernés, ils doivent désormais être annexés au plan local d'urbanisme pour les rendre plus visibles. Depuis le 1er janvier 2025, les propriétaires de biens immobiliers situés dans des territoires particulièrement exposés doivent informer acquéreurs et locataires sur les obligations légales de débroussaillement.

Pour bien faire comprendre cette réglementation, l'Association des maires de France a établi une FAQ.

Pour savoir si son territoire est concerné, consulter le site Géoservices.

Langlade : quand commune et citoyens s'allient pour protéger le village

Cette commune du Gard peut compter sur l'Union langladoise de prévention incendie pour pallier les défaillances du débroussaillement individuel. Cette association libère les propriétaires riverains de l'obligation d'entretenir les 40 hectares d'espaces naturels qui jouxtent la forêt. Aux cotés de la municipalité, elle organise des chantiers bénévoles pour garantir une zone tampon qui freine la propagation des incendies. Résultat : une véritable ceinture de protection de 7 km de long, 50 à 100 m de large, tout autour du bourg. Aucun incendie n'a menacé Langlade depuis.

Pour en savoir plus, lire notre reportage.

L'interface habitat-forêt, zone critique

L'urbanisation croissante à proximité des massifs forestiers multiplie les zones d'interface, véritables points névralgiques où naissent de nombreux incendies. Ces espaces de transition concentrent les risques : forte densité de population, végétation souvent mal entretenue, accès difficile pour les secours. Maîtriser l'urbanisation dans les zones à risque est essentiel.

Établis à l'échelle communale ou intercommunale, en concertation avec les communes, les plans de prévention des risques Incendie de forêt (PPRIF) visent à éviter des implantations qui peuvent être à l’origine de départs de feu et sont difficiles à protéger en cas d’incendie. Ils sont opposables aux autorisations d’urbanisme et ciblent en priorité les territoires exposés à des forts niveaux de risque et pression foncière. Concernant les constructions déjà existantes, il devient vital d'intégrer le risque de feu qui peut atteindre désormais les portes des villes, comme l'illustre tristement l'incendie de Marseille dans le quartier de l'Estaque bâti sur les collines.

Il va falloir faire un rempart face au feu pour protéger nos villes et nos villages avec des pistes et des réseaux hydrauliques.

Grégory Allione | Président d’honneur de la fédération nationale des pompiers de France (France Inter)

Gestion forestière et pratiques résilientes

Une forêt mieux entretenue offre une meilleure auto-protection. La stratégie encourage l'aide au regroupement de la gestion, et l'amélioration de la desserte utilisable par la Défense de la forêt française contre les incendies grâce à l'entretien des pistes DFCI. Sous le contrôle de la DDT(M), les intercommunalités ont la responsabilité d'entretenir ces sentiers pour les garder aux normes. Les communes bénéficient désormais d'un droit de préemption sur les parcelles forestières identifiées dans un PPFCI mais sans document de gestion durable. Cette mesure vise à favoriser les projets d'exploitation et d'aménagement des forêts par les communes dans le cadre du régime forestier, afin de limiter le nombre de parcelles non gérées et donc vulnérables.

Pistes incendies : cette collectivité du Gard renforce le maillage de ses forêts

Face au risque incendie grandissant en Occitanie, la Communauté de Communes du pays d'Uzès a lancé un plan ambitieux. Objectif : mailler le massif de l'Uzège de pistes de Défense des Forêts Contre les Incendies (DFCI). Ces infrastructures jouent un rôle clé pour faciliter le passage des véhicules d'intervention et créer des zones coupe-feu. La collectivité a sécurisé un million d'euros, hors subventions, sur la période 2024-2027 pour entretenir et mettre aux normes les 197 km de pistes identifiées.

Vers une culture du risque partagée

Au-delà des aspects techniques et réglementaires, la stratégie 2025 mise sur le développement d'une véritable culture du risque. Le facteur humain est prépondérant dans le déclenchement incendies. Un feu sur deux est dû à une imprudence. Les collectivités sont encouragées à multiplier les campagnes de sensibilisation, rappelant les gestes essentiels : organiser son barbecue sur une terrasse, jeter son mégot dans un cendrier, réaliser ses travaux avec étincelles loin de la végétation sèche. La loi 2023 renforce d'ailleurs les sanctions : elle interdit de fumer dans tous les bois et forêts jusqu'à 200 mètres pendant les périodes à risques définies par le préfet, et sanctionne le jet de mégots jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende en cas de mort d'autrui.

Télécharger : le kit communication incendie

La mutualisation des moyens entre territoires, prévue par la stratégie nationale, devient une nécessité pour faire face à l'ampleur des investissements requis en matière d'équipements DFCI, de formation des personnels et de sensibilisation des populations. Les départements devront établir une carte des dessertes forestières, des voies de défense contre l'incendie et des points d'eau, accessible en ligne gratuitement sur un portail national de référence d'ici 2026.

Projetothèque

Ils le font déjà

Outils

Géorisques

Ce portail a été réalisé en partenariat avec le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM).