Sécheresse : à quoi s’attendre et comment s’adapter ?

Le changement climatique accélère la sécheresse en France, qui gagne des territoires toujours plus nombreux. Le risque est majeur : manquer d’eau dans notre pays. Que prévoient les climatologues ? Quelles solutions pour éviter les pénuries ? Comment s’adapter ? Le point dans ce dossier.

-10%

des cumuls de pluie

en été en 2050 et 15 à 27 jours supplémentaires de sécheresses des sols en 2050, comparé à la période 1976-2005 (source : Météo France)

2 fois plus

de sécheresse des sols

en 2050, comparé à la période 1976-2005 (source : Météo France)

2 MD

de m3 d'eau

manqueront en 2050 si la demande reste stable (source : Mission interministérielle sur les impacts du changement climatique, l’adaptation et les coûts associés en France)

Comprendre

De quoi parle-t-on ?

La sécheresse est un épisode durable de manque d’eau conduisant à différents impacts notamment sur le sol, la végétation et les aquifères (réservoirs d’eau souterraine).

On distingue trois grands types de sécheresses :

La sécheresse météorologique : elle est provoquée par un manque de pluie ; quand la quantité d’eau est nettement inférieure aux normales saisonnières sur une période prolongée.

La sécheresse du sol (« dite sécheresse agricole ») : elle est causée par un manque d’eau dans les sols et nuit au développement de la végétation ; contrairement à son nom, elle ne touche pas uniquement les terres agricoles mais l’ensemble des sols et plantes.

La sécheresse hydrologique : elle se produit quand les réserves en eau des nappes, cours d’eau et lacs descendent sous la moyenne. La sécheresse peut résulter d’un manque de pluie mais pas seulement : elle peut aussi être le résultat d’une forte évaporation liée à des températures élevées. La sécheresse peut aussi être aggravée par l’utilisation intensive ou inadaptée de l’eau disponible, d’un mauvais usage du sol.

Comment le changement climatique aggrave la sécheresse

Le changement climatique induit des températures plus élevées ainsi qu’une baisse des précipitations en été: ces éléments combinés augmentent l’évaporation et le déficit en eau des sols, plans d’eau et cours d’eau et au final, les trois types de sécheresse.

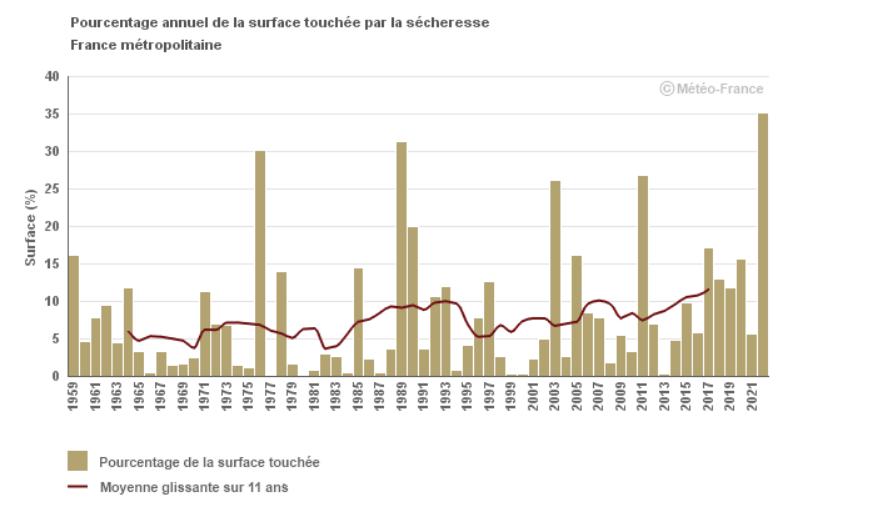

2022 : triste année record pour la sécheresse

En 2022, 35 % des sols du territoire ont été en situation de sécheresse (moyenne calculée sur l’année). Cette sécheresse s’est étalée sur 10 mois : de mars à fin décembre. Cette situation est inédite depuis le début des analyses sécheresses de Météo France, qui remontent à 1959.

Sécheresse du sol et température : un cercle vicieux ?

A l’échelle locale, plus un sol est sec, plus il se réchauffe vite et augmente la température en période de canicule. Cette température plus élevée aggrave à son tour l’évaporation et la sécheresse du sol. Ces rétroactions négatives se constatent de plus en plus souvent en France.

A l’échelle mondiale, sur le temps long, s’observe un autre phénomène physique : les sécheresses à répétition affectent le rôle « puits de carbone » de la végétation et la rend moins capable d’absorber le CO2. . Résultat : les gaz à effet de serre s’accumulent dans l’atmosphère et aggravent le réchauffement climatique.

A quoi s’attendre d’ici 2050 et au-delà ?

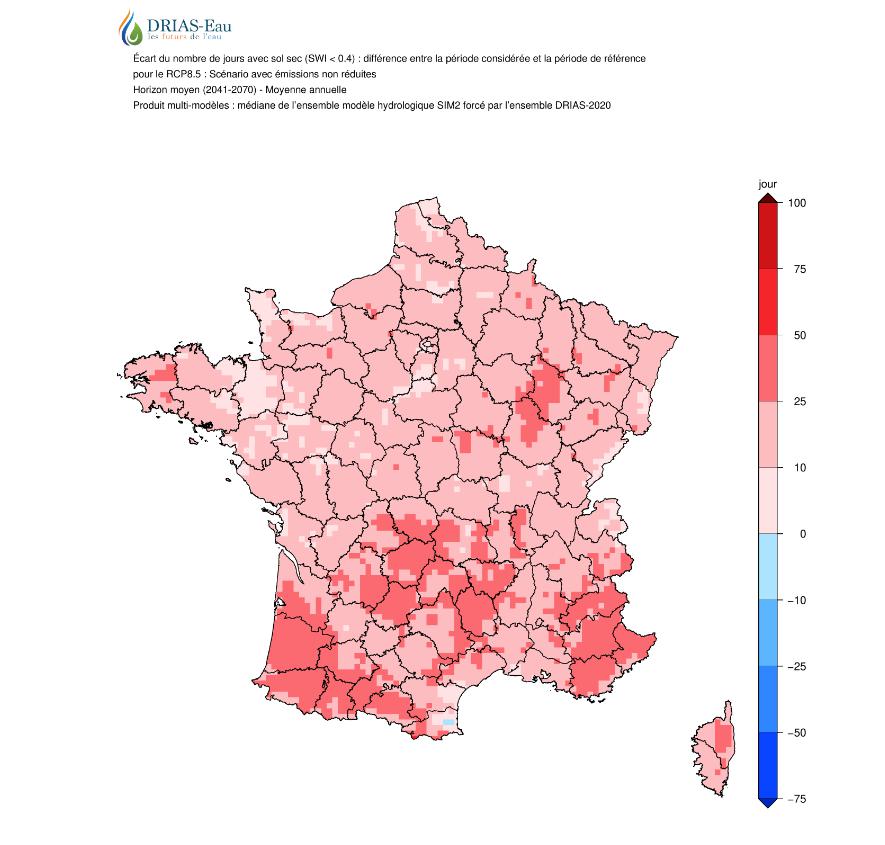

Les nouvelles simulations de Météo France (projet de recherche Explore2, en ligne sur le portail DRIAS Eau https://www.drias-eau.fr/) précisent le futur des sécheresses en France, lié à l’évolution des précipitations et des températures. D’ici 2050, on s’attend à :

- une hausse des pluies en hiver et une baisse en été avec une modulation régionale (davantage de pluie au nord, moins au sud), même si l’évolution des précipitations annuelles présentent de fortes incertitudes.

- -10 % des cumuls de pluie en été et 15 à 27 jours de sécheresse de sol en plus par an, comparé à la période 1976-2005.

- 2X plus de sécheresses en été, comparé à la période 1976-2005.

- Les régions dont les sols sont aujourd'hui les plus humides connaîtront probablement les évolutions les plus fortes par rapport au climat actuel. Les zones montagneuses et méditerranéennes connaîtront des sécheresses de sol très marquées.

Sécheresse des sols : quelle évolution à horizon 2040-2070 ?

En rouge : les jours en plus, comparé à la période de référence 1976-2005

En bleu : les jours en moins, comparé à la période de référence 1976-2005

Il est urgent d’agir

La sécheresse menace notre consommation d’eau dans de nombreux domaines. Eté 2022, une centaine de communes, privées d'eau potable, ont dû être alimentées en eau par camions-citernes. La sécheresse a aussi des impacts sur sa qualité (eutrophisation, température de l’eau) et la biodiversité (faune et flore).

La sécheresse a également d'importantes répercussions sur l'agriculture (pertes agricoles, conséquences sur le bétail, mais aussi sur la forêt), la production d'électricité hydraulique et nucléaire (pour fonctionner, les centrales nucléaires prélèvent de l’eau dans les rivières, les fleuves ou la mer) et le prix des matières premières). Elle augmente le risque d’incendies.

Pour les entreprises : la perturbation de l’agriculture n’est pas la seule conséquence. Une ressource en eau moins disponible peut aussi perturber le fret fluvial ou les opérations de refroidissement d’une entreprise par exemple. Côté coût : selon la Fédération Française d’Assurance, la charge moyenne annuelle des dégâts liés à la sécheresse indemnisés entre 2020 et 2050 atteindra un total de 43 milliards d’euros (France Assureurs, 2021).

Agir

Tous nos territoires sont désormais potentiellement concernés par des épisodes de sécheresse. C’est un fait, l’eau va se raréfier avec le changement climatique. Arroser son jardin, remplir sa piscine, laver sa voiture… Quelles sont nos obligations en cas de sécheresse ? Au-delà des restrictions temporaires, comment pouvons-nous contribuer à l’effort collectif pour économiser l’eau ?

Identifier les risques pour son territoire

Pour connaître les départements en situation de sécheresse :

Actualisés chaque jour, ils recensent sur une carte nationale tous les arrêtés de restriction d'eau, département par département. Potentiellement, tous les départements peuvent être aujourd’hui concernés, d’où la nécessité d’adopter d’entrée de jeu de nouveaux comportements pour économiser l’eau.

L’eau sous étroite surveillance

Les niveaux des eaux souterraines et les débits des cours d’eau sont mesurés en permanence. Tous les mois, un bulletin de situation hydrologique est publié dans chaque région ou bassin par les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL).

DRIAS-Eau, le portail de Météo France

En partenariat avec INRAE et l’Office International de l’Eau (OiEau), le portail Drias eau propose un ensemble de données hydrologiques en climat futur, basées sur les différents scénarios du GIEC et permet de visualiser, sous forme de cartes, l’évolution de la ressource en eau au plus près des territoires, à court, moyen et long terme.

Le cadre réglementaire

Les restrictions locales en cas de sécheresse pour économiser l’eau

En cas de sécheresse, ce sont les préfets à l’échelle du département, qui décident de limiter ou de suspendre les usages de l’eau non prioritaires pour les particuliers et les professionnels, de façon temporaire et graduelle.

Il existe 4 niveaux de gravité :

- Vigilance : inciter les particuliers et les professionnels à économiser l’eau (pas de restriction) ;

- Alerte : réduire tous les prélèvements en eau et interdire les activités impactant les milieux aquatiques ; restreindre l’arrosage, le remplissage et la vidange des piscines, le lavage de véhicules et d’irrigation de cultures ;

- Alerte renforcée : idem avec des restrictions renforcées pour l’arrosage, le remplissage et la vidange des piscines, le lavage de véhicules et l’irrigation de cultures ;

- Crise : seuls sont préservés les usages prioritaires ; interdiction des prélèvements pour l’agriculture (totale ou partielle), pour de nombreux usages domestiques et publics.

Puis-je arroser mon jardin, remplir ma piscine, laver ma voiture ?…

Tout dépend du seuil de limitation défini dans votre département : sensibilisation, puis limitation de plus en plus forte jusqu’à l’interdiction totale (hors usage eau potable).

Quelles compétences pour la collectivité ?

La collectivité est compétente pour distribuer l'eau potable. En cas de menace grave de tarissement de l’eau, le maire peut décider de ravitailler sa commune en eau potable. Cette mesure de police doit être justifiée et proportionnée.

Le plan Eau, 53 mesures pour économiser l’eau

Annoncé mars 2023, le plan national prévoit 53 mesures pour économiser l'eau. Objectif : -10 % d’eau prélevée d’ici 2030. Parmi les mesures prévues :

- Résorber en urgence les fuites du réseau.

- Réutiliser 10 % des eaux usées d’ici 2030, contre moins de 1 % actuellement.

- Mettre en place une tarification progressive et responsable de l’eau

- Installer un « EcoWatt de l’eau », sur le modèle de l’outil initié pour réduire la consommation d’électricité. L’eau étant une compétence largement décentralisée, les élus seront étroitement associés à l’adaptation de la politique de l’eau au changement climatique.